いつもご覧いただき、ありがとうございます。

高校入試一般選抜の時期。

受験生の緊張も大きいはずでしょう。

高校入試は基本誰もが通る人生の関門です。

大人への階段を一つ昇るためのいわば「儀式」なんですが、必要以上に緊張せず、

「一生に一度の経験」とこれを楽しむ余裕を持ちたいものです。

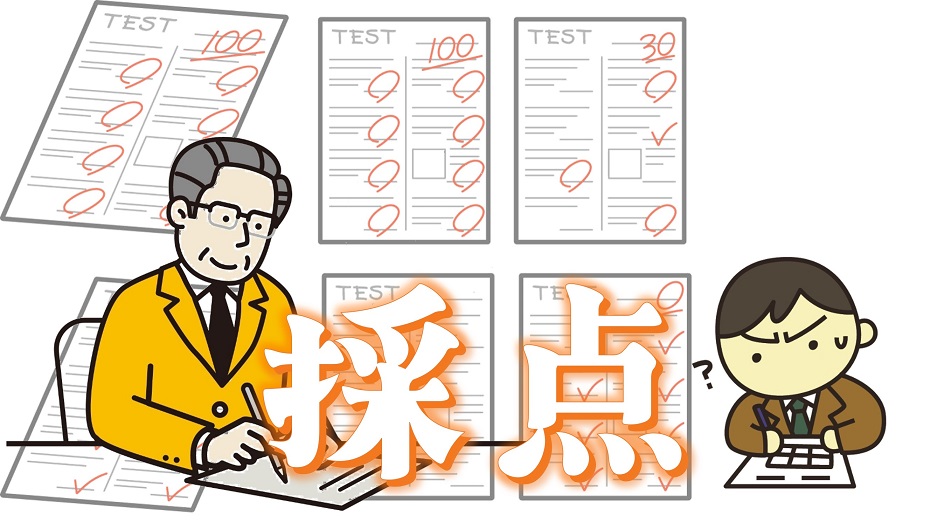

さて今日は試験後の採点について書こうと思います。

高校入試は、受験生の緊張はもちろんですが、これを運営する先生方の緊張も半端ではありません。

入試当日のことは前回に書きましたので、そちらもご覧ください。

今日の内容は、試験後の採点です。

入試が終わったら、受験生の緊張は解れても、先生方の緊張はまだまだ続きます。

実は入試後の採点は、毎年重圧感に圧し潰されそうになる、かなりの緊張を伴う業務なんですね(;’∀’)

それが何故か?ということと、採点がここまで厳密公正に行われている、という実態を今日はお話します。

もちろん入試は機密情報の塊なので、ここでは書けないこともあります。

その点をご了承の上記事をご覧ください。

最後まで読んでいただけるとうれしいです。

なお中学と高校の違いを書いた過去記事も、高校入学の参考にしてください。

本日の記事は、2023年3月3日公開のリライト版になります。

採点の流れ

採点に時間を要するようになった理由

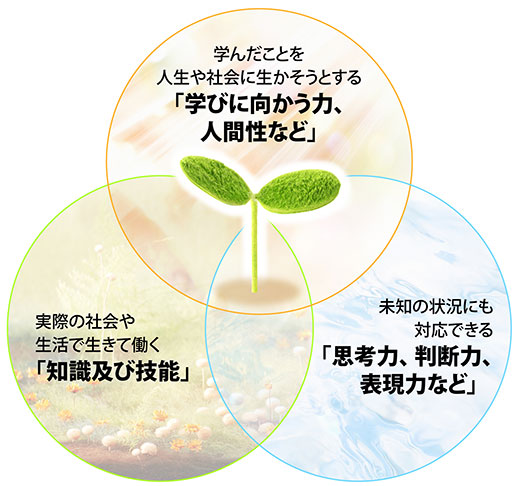

最新の学習指導要領で育む資質や能力に沿った形で作られる入試問題は、上図の三本柱です。

これにより従来の「単なる丸暗記」では対応できない設問が増え、問題・解答ともにその分量が大幅に増えたことから、入試の採点は以前とは比べものにならない長時間を要する業務となりました。

象徴的な変化は、記述問題の増加です。

大学入学共通テスト導入時も、国語や数学に記述問題を導入することで揉めに揉めましたが、高校入試ですらあれだけの困難を伴う採点なのに、50万人もが受験する共通テストの採点を短期間にどう公平に行うの??と疑問に思っていたら、案の定取りやめになりましたね(;´∀`)

入試の採点に膨大な時間と労力が必要となった理由は、一人一人違った記述問題を「誰がやっても」「同じ基準で」「公平に」する必要があるからです。

そのため、事前に採点基準を厳密に決め、何回も繰り返して違う目で採点しても同じ点になるまで行います。

もし採点途中で、基準にない解答が出てきた時は、採点者全員が手を止めて、新しい基準を確認してから再開する…の繰り返しです。

今は入試後に情報開示制度がありますから、「なぜこの配点なのか」という説明責任が伴う関係で「何を聞かれても説明できる根拠」が必要になるんですね(;´∀`)

字が読めない…(;’∀’)

近年の入試で困っていたのが「文字が読めない」ことでした。

本人に悪気はないのかもしれませんが、

- 乱雑すぎ

- 小さすぎ

- 薄すぎ

こんな字の答案は本当に困ります。

1枚採点するのに、何人もの採点者で寄りあい”解読”し、少しでも不利にならないように気を配りますが、、、

それでも読めない字は、やむなく✖とします。

もしかしたら正解だったかもしれない解答が、本人の意図せず誤答にされるのはもったいない話です。

書いた本人でも読めないんじゃないの??っていう答案が、本当にあることを強く訴えたいですね(^^;

答案は誰でも読める字で書いてくださいね。

採点方法

採点時は、誰の答案かわからないように「受検番号欄」は見えないよう綴じた状態で行います。

まず複数の採点者でグループを決め、グループごとに担当箇所を決めます。

グループの一人が採点したら、別の一人が再検し、疑義があればお互いで確認しながら進めるんですね。

グループでも確認できなければ、教科主任も加わって協議。

これを全答案やりますが、記述問題はこれを複数人で採点し、さらに再検まで行うので、とても時間がかかってしまいます。

採点が終わると、点数が正しいかどうか?の確認を、複数の目で行います。

正しい部分点か?

基準に沿った採点か?

合計点は正しく計算されているか?

…を、2~3回違う目に変えて行うんですね。

朝9時ごろから始まる採点業務は、夕方になっても終わらず、一番遅い時は日付が変わるまでやったこともありました(;´∀`)

ここまでやると、疲労が原因で間違い起こるんじゃないの??

って思うくらいです(;’∀’)

入試の採点は、これくらい何度も何度も見直して、間違いがないように行っているので、安心してくださいね。

しかし入試は、1点差で運命を分けることもこともしばしばなので、その重圧感に採点者はもうヘトヘトになってしまいます(;’∀’)

受験生も1点でも取りたい気持ちから、無答欄はほぼありません。

少しでも部分点を欲しい気持ちはわかりますが、記述問題で無理やりマス目を埋めるだけの滅茶苦茶な文章を採点するのは、ホント大変なんですよ~~

採点後

採点後は、点数をパソコンに入力して管理します。

入試用のパソコンは、一切外部との接続ができないものを使います。

内申書の扱いなど、これ以上の情報は書けないので割愛します。

まとめ

入試の採点は以上のように、かなりの激務です。

一瞬たりとも気が抜けない業務です。

採点中は定期的に休憩を挟み、コーヒーと栄養ドリンクで目を覚ましながらの作業が続きます。

だから過去に、共通テストで「記述式の導入」と聞いた時には耳を疑いましたし、それを大学生のアルバイトでするなんて「無謀」そのものだと思いましたね(;’∀’)

あの時強く反対の声を上げたのは、そんな採点現場をよく知っている人たちなのです。

もしあのまま記述問題が導入されていたら、大学入試は大混乱に陥っていたことでしょう。

今では何事もなかったかのように粛々と進行される共通テストも、危機感を持った人の声の高まりがあったからです。

とにかく入試は、何事もなくスーっと終わるのが当たり前ですが、その当たり前を実現するための苦労は半端ないんですね。

とにかく受験生が思っている以上に、入試も採点も公正厳密に行われることがわかっていただけたのではないかと思います。

しかしこれだけ気をつけても、毎年採点ミスがニュースになりますね。

人間がやることですから、どこかでヒューマンエラーは起こり得るものです。

それを最小限に抑えて進行できるよう、当たり前にスーッと終わるよう、できる限りのご努力をたくさんの方々が行っていることをお伝えしたくて、本記事を書きました。

ここには書けないこともたくさんあって、的を得ないところもありますが、その点に関してはご寛容の程…

みなさんの力が十二分に発揮できる入試となりますようお祈り申し上げます。

がんばってください!

次回は合否判定と合格発表について書きます。

ではでは、、、また次回、、、

コメント